编者按:在数字化浪潮席卷而来的今天,智慧教育正以前所未有的速度改变着我们的教育生态。为积极探索智慧教育新路径,推动教育数字化转型,全面提升教育质量,我市遴选部分智慧教育应用场景优秀案例进行展示,交流分享信息技术与教育教学深度融合的成功经验以供参考借鉴。这些案例涵盖了区域推进策略、教学模式创新、跨学科学习、人工智能应用等多个方面,以鲜明的数字化特色,彰显着智慧教育的独特价值。希望通过此次展示,进一步引领创新,推动数字技术在教学、管理、评价等各环节中的广泛应用,为教育教学改革注入强大动力。

VR教学:解锁知识新维度,探究学习新体验

淄博齐盛高级中学 牛钰琨 王莹 安甜甜

一、背景

在教育领域,VR技术凭借其独特的沉浸式体验和高度的互动性,正逐步革新传统的教学模式。在高中阶段,学生学业难度大、时间紧迫,学习过程常常显得枯燥乏味。传统教学中教师通常依赖黑板、PPT等工具,这些方法往往难以直观展示某些复杂的科学现象或历史事件,许多实验和实地考察由于安全、成本或地理位置的限制而难以实施。VR技术的应用则能有效解决这些问题。

VR技术通过三维模拟,巧妙地将抽象概念具体化、复杂过程简单化,从而突破时间和空间的束缚。它不仅促进了学生的认知发展和技能掌握,更为学生开启了一段全新的沉浸式教学体验。在高中紧张的学习氛围中,VR技术的引入极大地提升了学习效率,让学生在更短的时间内理解和掌握。同时,它也丰富了学生的学习生活,为枯燥的高中学习增添了一抹亮丽的色彩。

基于此,我校紧跟时代步伐,积极整合课程资源,率先引进了VR设备并开展了一系列创新活动。校与淄博实验中学技术学科创立了课程研究小组,组建了泛在学习中心,精心构建了沉浸式VR智慧课堂,积极探索其在教学应用中新的可能性。

二、案例实施情况

1.活动先行,创设VR校本课程体系

鲁班锁作为中国古代木工智慧的结晶,不仅是中国传统文化的重要部分,也是培养学生空间想象力、逻辑思维能力的良好载体。传统的鲁班锁教学往往受限于物理实体,学生难以直观理解其内部结构及解锁原理。而VR技术的引入,则能够为学生提供一个沉浸式的学习环境,使他们能够在虚拟空间中自由探索、拆解与重建鲁班锁,从而深入理解其结构和工作原理。

根据我校学情以及高中通用技术课程标准,开设了《鲁班锁探秘:VR与3D打印传承创新》校本课程,制定了详细的学段规划方案、学期课程纲要、单元教学方案和课时教学方案等。

学校在该课程中,精心设计了以下学习模块:“VR之眸:三视图的绘制及应用”和“VR之眸:传统木工技艺的传承与实践”。课程利用VR技术模拟物体的正投影过程,生动地展示物体在正面、侧面和俯视的投影效果,并深入讲解三视图的基本概念、投影原理以及绘制规则。在VR环境中,学生能够根据物体的形状和尺寸,在虚拟界面上精确地绘制出物体的三视图。这种创新的教学方法不仅激发了学生的学习热情和积极性,还促进了他们空间想象力和绘图技能的提升。通过VR技术,学生可以与虚拟角色鲁班进行互动,聆听关于鲁班锁的起源故事。佩戴VR设备后,学生仿佛亲临现场,近距离观察木匠师傅运用传统工具如斧头、凿子、锯子等进行木料加工和雕刻的过程。这种沉浸式的体验使学生能够更直观地感受到木工技艺的精湛与复杂性,从而加深对这些传统技艺的理解和尊重。

教学场景

《鲁班锁探秘:VR与3D打印传承创新》是一个融合传统文化与现代科技的校本课程。它不仅让学生在体验中学习到鲁班锁的历史和文化,而且通过动手设计和制作,锻炼了他们的问题解决能力和创意物化能力。该课程有助于培养学生的创新精神和实践能力,同时也为中国传统文化的传承与发展开辟了新的路径。

2.沉浸先行,创建VR跨学科课程

VR技术以其独特的沉浸式体验,为教育领域带来了革命性的变革。美术学科作为培养学生审美能力和创造力的关键学科,与VR技术的结合更是开辟了新的教学路径。《清明上河图》作为中国古代绘画的经典之作,蕴含着丰富的历史、文化、艺术信息。在美术教育中,如何让学生更深入地理解和鉴赏这幅作品一直是教师探索的方向。随着VR技术的发展,其沉浸式体验为美术鉴赏课程带来了全新的可能性。李玉清老师尝试运用VR技术开展跨学科课程,探索美术鉴赏的过程与方法。学生戴上VR眼镜,就能看到虹桥上的繁忙景象,感受到行人的熙攘来往,置身于一个热闹非凡的宋代市井之中。这种沉浸式的体验不仅让学生对《清明上河图》有了更直观的感受,也激发了他们对历史背景、文化内涵的浓厚兴趣。而朱虹老师则不再局限于让学生体验局部的VR场景,而是通过引导学生多维度感受《千里江山图》的魅力,指导学生进行细致的分析,由浅入深地学习美术鉴赏的方法。在沉浸式VR智慧课堂中,同学们仿佛穿越时空,身临其境地漫步于那幅千古流传的山水长卷之中。细腻的画笔触感、层次分明的山水景致,在虚拟现实的辅助下变得触手可及,极大地增强了学习的趣味性和互动性。这一创新的教学方式,不仅打破了平面展示的束缚,将艺术作品以一种全新的、沉浸式的方式呈现给学生。

淄博市美术教学研讨会使用VR 美术常态化教学使用VR

李玉清和朱虹两位老师的实践案例,展示了如何将传统艺术与现代科技相结合,创造出富有创新性的教学模式,同时也充分展示了VR技术在美术鉴赏跨学科课程中的应用潜力和价值。

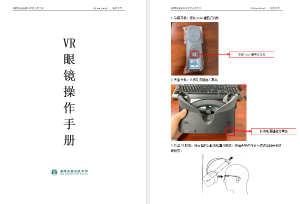

3.实践领航,搭建社团多元化活动

在现今的教育背景下,学校社团活动已经成为校园文化不可或缺的一部分。我校成立VR社团,积极普及VR技术知识,并推广VR设备的使用,致力于打造一个让学生探索虚拟现实技术的平台。为方便学生使用,社团编写了《VR眼镜使用手册》,并举办了一系列内容丰富、形式多样的活动,如VR知识讲座与分享会、VR体验活动、VR内容创作实践等。这些活动不仅让学生对VR这一前沿技术有了全面而深入的认识,而且为其后的实践操作打下了坚实的理论基础。通过VR体验活动,学生得以“亲身体验”古丝绸之路的壮阔、模拟化学反应的奥妙、观察细胞结构的精细,让学生深刻感受到了VR技术的魅力。

《VR眼镜使用手册》

社团活动中使用VR

不仅如此,学生还亲身投入到项目开发实践中,教师引领学生利用先进的四目摄像机,精心打造校园导览的虚拟场景。这一项目精心规划了综合楼、实验楼、艺术楼、教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼、餐厅共8大场景,每一场景都力求还原真实,细节入微。这份VR全景作品,已在我校公众号上亮相。

淄博齐盛高级中学校园导览的VR虚拟场景

VR社团活动以其独特的沉浸式体验,极大地激发了学生的学习兴趣,使学习过程变得更加生动有趣。通过多样化的VR活动,学生不仅在科技、艺术、历史等多个领域获得了新知识,还锻炼了创新思维、问题解决能力和团队合作精神。

沉浸式VR课堂教学场景

三、案例创新突破

(一)以VR技术为核心的沉浸式校本课程

我校突破了传统的单向传授模式,将VR技术融入通用技术日常教学,紧密围绕通用技术课程标准,创造性地开发了一套名为《鲁班锁探秘:VR与3D打印传承创新》的课程体系。该课程体系以学生为中心,将虚拟现实与现实课堂的深度融合,灵活地引入VR教学环节,例如教师先讲解木工工具的使用,再让学生通过VR设备进行虚拟体验,这种沉浸式的学习体验有助于提高学生的观察能力和空间想象力。

(二)跨学科融合的深度拓展

我校积极探索VR技术在跨学科教学中的应用,将艺术作品的欣赏与科学知识相结合,围绕《清明上河图》展开,运用VR技术创建跨学科课程,探索美术鉴赏的过程与方法。该课程不仅在我校美术常态化教学中开展,甚至在淄博市美术教学研讨会上公开亮相并得到一致好评。这种跨学科融合模式打破了学科界限,培养了学生的综合思维能力和跨学科解决问题的能力。

(三)以VR技术为桥梁的集团式共享

VR眼镜不仅在本校内得到了充分的应用和展示,更走出了校外,带到了淄博实验中学的第十四届校园科技节活动中,让更多的学生有机会接触到前沿的科技成果,实现了集团内的共享。这一创新模式在技术应用层面实现了跨校调配与稳定运行的协调统一,克服了不同校园环境差异带来的挑战,为教育信息化和数字化转型中的资源共享提供了成功范例。未来,齐盛高级中学将继续深化与兄弟学校的合作,共同探索更加多元化的VR教育应用,共同推动教育集团内教育质量和水平的提升。