一天,大班的孩子在户外自主游戏的时候,说想用螺母积木做秋千,他们会怎么用螺母积木做那么复杂的秋千呢?我们一起来看一看! 一、两根“腿”的秋千 丫丫(化名)找来长板和拐角积木用螺丝进行固定做了秋千的支架,又找来绳子和短木板,组成秋千的竖梁和座位,这样一个简单的单片支架秋千就做好了。可秋千坐上去总是倒,必须有人扶着才行。通过讨论大家认为:公园里的秋千每边的柱子是两根,像一个叉八一样,一根不牢固。

观察与分析:从想法到操作,很显然对于秋千幼儿是有一定的认知经验的,秋千的结构有支柱、竖梁和可坐的木板,那是不是这样就可以荡了呢?经过尝试大家发现——原来这样的单片支架根本立不住,并通过讨论寻找解决问题的办法。看,其实从最初起,孩子们的探究性学习就开始了。 二、四根“腿”的秋千 第二天,丫丫将支架两侧的木板由一块变成了两块,并用螺丝将其与拐角积木固定,让支架呈“人”字型,就这样秋千支架由两根“腿”变成了四根“腿”。可是,问题并没有根本性的解决,秋千还是需要人扶着。

观察与分析:支架从每侧一块木板变成两块,这反映了大班幼儿的直觉行动思维的特点,幼儿常常凭直观从表面的某些特征来认识事物,他们认为每侧两根木板要比一根稳定。 三、有横梁的秋千 为了让秋千不摇晃,大家决定做有横梁的秋千,芷嫣快速做好两边“人”字支架,并找来长木板放在最上面进行固定做横梁。康平坐上去后,“人”字型支架的夹角慢慢变大,秋千自上而下的滑倒。大家认为:要想让“人”字型支架的两根腿不动,需要用一块木板横着把两根腿固定。

观察与分析:果然有了横梁的加固,秋千能稳固的立起来,但还不能承重:有人上去后由于重力变大,“人”字型支架的夹角就会慢慢变大。怎么让支架两块木板不动呢?幼儿尝试寻找问题的方法并大胆推测。 四、“三角形”支架秋千 这次芷嫣先用一块短木板把“人”字支架的两根“腿”固定住,这样支架竟形成了稳定的“三角形”。紧接她又开始做横梁,并把秋千的绳子挂在了横梁上,可是秋千根本荡不起来总是打转。

观察与分析:孩子们将支架的两根腿用短木板固定后呈三角状,相信在反复的实践中,关于三角形稳定性的感性经验,符号化的知识在幼儿的主动探究中“打开”,由衷的感叹幼儿在游戏中创造性解决问题的能力。 五、绳子过长不能荡 这次支架搭好后,轩轩找来粗细合适的绳子和短木板,将绳子穿过积木的圆孔请老师帮忙打结。“是这个地方打结吗?”见大家并没有意识到绳子过长的问题便按照孩子们的要求把绳子打结拴好。“咦?荡不起来!”阳阳第一个进行了尝试。这时大家才发现:原来绳子太长了。

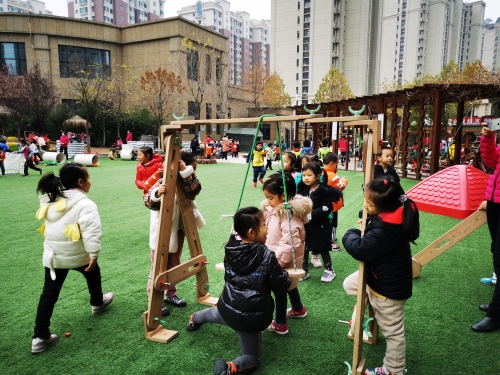

观察与分析:当幼儿没有意识到绳子过长时,教师通过问题再次确认绳子打结的位置并没有持续的介入,而是让幼儿通过试一试自己发现问题:不但绳子系的位置很重要,绳子的长短也非常的关键。 六、不晃动的完美秋千 这次大家迅速做好两边的支架、固定好横梁并调整绳子的长度拴好,大家赶紧坐上去试一试。为什么使劲荡时,秋千就会倒过去? “这个角大,这个角小。”睿睿发现秋千支架不对称。调整后大家发现秋千还是不牢固,兜兜认为:“秋千太轻了,用重的东西压住才行。”这次大家又七手八脚的滚来了很多的轮胎,每个拐角压一个,有的孩子干脆坐在轮胎里面一边增加重量一边休息。经过大家齐心协力的努力,孩子们终于搭出了不用手扶、荡的很高的秋千。

观察与分析:支架对称问题解决后秋千还是会倒,兜兜想到借助物体重量压住拐角来解决问题,在不断的尝试中,幼儿通过不断的猜想、验证、反思、归纳秋千会倒的本质:秋千太轻了,必须用重的物体压住。 通过团结协作一次次的尝试,一次次的发现问题、解决问题,孩子们终于做成了心目中想要的秋千,每个孩子脸上都洋溢着成功的喜悦,由衷的感叹于幼儿专注执着的探究精神。(张春梅)

|