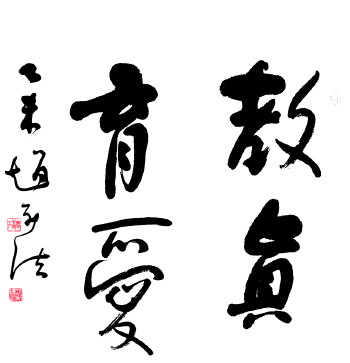

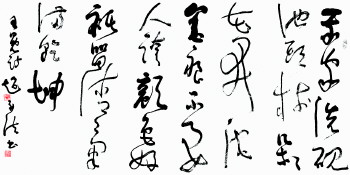

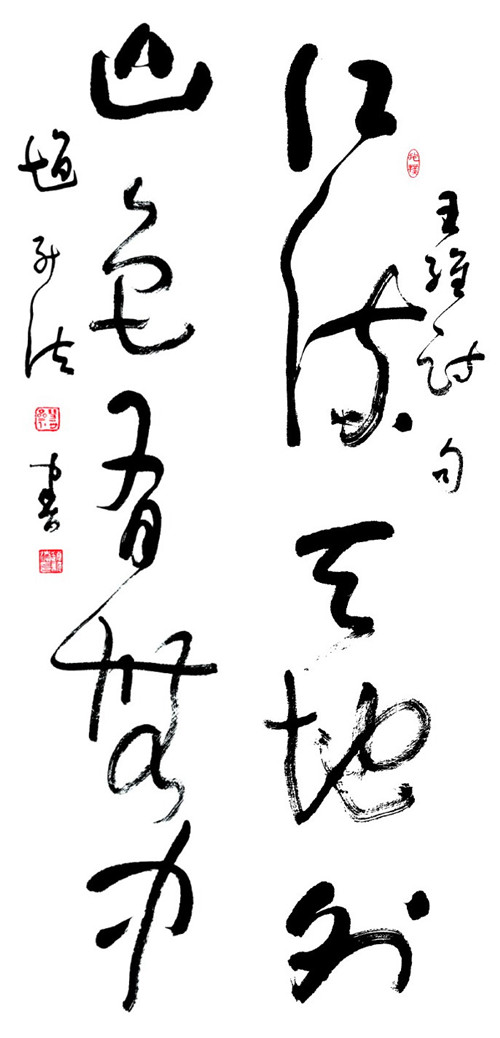

2016年04月05日,《淄博晚报》18版,以“ 寓于生活 得之静雅”为题,刊发赵新法的书法艺术追求。图片及文字如下:

寓于生活 得之静雅

——赵新法的书法艺术追求

■叶培贵

书法生态的改变使得书法越来越脱离生活的常态化而走向艺术化,这种艺术化往往偏重于专业性的单向发展,与以往文人化的“雅玩”取向相去甚远。而即便现今书法的普及力度得到了很大的加强,这种社会化的普及与以往基于实用立场的社会认同仍然有着天壤之别,似乎以往的那种“游于艺”的书写状态早已可遇而不可求,但正是这份难得,才更使得其弥足珍贵。新法兄对于书法的热爱与学习便首先体现在其将书法纳入到了自己的日常生活状态中,即在专业化与职业化的背景下,首先将书法作为工作之余修心澄怀、“学书消日”的雅玩方式。在历代流传下来的法书中,那些正襟而书的精心之作,多端庄有馀而灵动不足,反而是那些随意挥就的尺牍手札多能体现书家的真情流露,亦更为后世所倾羡和推崇。在这种氛围中作书才更能将我们置身于孙虔礼所说的“五合之境”中,进而书写出得意之作来。尤其是在当今精于制作、视觉冲击的时风笼罩下,怎样不违背自己内心对于一门艺术产生由衷向往的那份期待,不仅仅追摹于“技”,而于“道”的层面有一份本真的坚守,或者说,在传统文人的文化生态已被颠覆殆尽的今天,在书法专业化的道路上,在“时代压之”的背景下,怎样使自己的书写保持一种恒定的驱动力,驱动我们在时代所流行的积弊中,“与古为徒”,寻求历史共性,在不急不躁中融入自我,这是一个棘手的问题。米芾就曾批评宋初的“趣时贵书”现象,如何摆脱,我想,更多的将书法置于一种书写的状态,而非纯粹的创作状态,不只是充满热情,而是潜心守望,不失为一个有效的途径。

新法兄长期从事文化、新闻和教育工作,其所为多与书法相关,尤其是当今的书法教育已得到普遍重视,中小学也已相继开设书法课,这使新法兄对于书法活动的参与有了一种责任感。同时,正是这种如影随形,使得书法总是能成为其生活的一部分,在平淡与闲雅中寄予着书者精神世界的悠然心境。从古至今,“书如其人”是一个争论已久的话题,书法如何体现一个人,倘若落到实处,的确很难一一对应,但一个人的心性、涵养作为一种生命状态,在其整个的书写状态中,一般我们还是能够约略感受到的,尤其是当书者将书法纳入到自己的生命状态中时,我们会约略感受到这种存在。

新法兄作书以草书为主,尤以狂草见长,从其呈现的书作中,我们能够感受到其在技法之外对于艺术作为情感传达的一种呈现,尽管这种呈现我们只是意会而难以一一对应和言传的。我们常用“意”来形容宋代书法,苏轼说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”米芾也说:“意足我自足,放笔一戏空。”可见,在宋人的思想意识里是有着对意的主观诉求与内在向往的。而我们在观览宋人随兴而书的尺牍小品时亦能够深味到这种意韵的传达。可以说,有了内在的诉求,才一定程度上有了外在形式的表现。

草书,尤其是狂草的发展可以较笼统的归结为两个典型,一是张旭一类极具跳跃性的草书,笔走龙蛇,提按用笔丰富;一类是怀素式的,用笔简约,虽行笔恣肆,却劲健而有篆籒之气。而发展至晚明的浪漫书风,在用墨上有了很大的推进,而这种改进既因于工具材料上的变易,亦是由于书学理念的更迭。而观新法兄的草书,其草书明显是以怀素用笔简约,注重篆籒之气一路为基的。在此基础上,又从笔墨上加强了形式的张力。难能可贵的是,虽然在观念上对笔墨形式加以重视,但其并未为了某种视觉上的冲击效果而进行过度的变形夸张。也未为了连绵到底,而牵强的改变自形,使得徒有连绵而难识其字。而这正是当今草书所容易出现的弊病,而即便是对墨法的处理,新法兄亦是张弛有度,并没有明显的制作感。但并非说其并没有时代感,所谓笔墨当随时代,从中亦可看出时代的某些笔墨情趣在,随时代而不落俗,不失为一个识广的路径。

对于新法兄的隶书,虽与草书属于不同书体,却能感受到某些共性的存在。首先在用笔上,都带有笔画简静的篆籒之气,逆入平出,圆健有力。而在章法的处理上,除了注重墨色的变化外,亦在用笔上注重灵动的趣味。而考量这两点时,就会发现,这与清代的隶书理念多少有相通的地方。在清代,篆隶为源的主张被广泛提出和采纳,出现了伊秉绶等基于篆籒,简化用笔的隶书大家。这条路在清代取得了很大的成功,而另一条路,以笔画的抖颤而刻意追求残破效果的不少书家却未能由此而为其书法增色。比如何绍基,其抖颤的刻意追求,由于操之过甚,反而使其隶书偏离正途,难入高雅。而新法兄多少应该是清楚这点的,所以其对隶书的取法并未沾染此类习气,而其对墨法等的追求基本并未跳出宁静的范畴。从这点来说,其在草书与隶书实践的总的追求上,是一致的。

新法兄寓于生活的这种状态使其艺术追求在悠然中得之静雅,而艺术作为情感的表现形式,它最终所要诉诸的仍然是形式,形式需要法则的支撑,而法则的讲求有时又会束缚情感的表达,如何在两者之间寻找到一个平衡点,则是一个值得关注的问题。东坡有言:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”看似妙理与豪放并无纠结之处,但孙虔礼说:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”两者是在反复协调中达成统一的。观新法兄书作,其用笔含而不露,有篆籀意,在稳健中寻求节奏的变化。中锋用笔使其点画遒劲有力,而提按的粗细变化又使其跌宕有姿,从中能够感受到“醉素”一笔挥就的那份豪放劲,此之奔放或许正是其法度之中的豪放之气吧。新法兄乃中国书法家协会会员,这一定程度上代表了他对笔墨的驾驭能力。我们每个人无论持有一种怎样的艺术理想,总不免带上时代的影子,而艺术所展现的首先是那个内在的自我,但同时又对时代精神进行着新的诠释,而在时代强大的同化力的笼罩下,我们又试图摆脱时代的约束,向上师法古人,在古法的熏陶下,使我们的笔墨质素变得清雅纯净,在传统文人化审美追求的指引下,在传统深厚的土壤中,寻求自己道路的支撑。虽然从新法兄的书作来看,他对这两者的把握还未能实现完美的呈现,尚处于一种逐渐探求,寻找表现路径的萌芽状态,但能够看出其在此方向上做出的积极尝试。艺术的发展是有方向性的,而艺术的尝试是有多向性的,正是这种多向性,我们感受着艺术呈现的多样性。随着艺术实践的深入,我们会有新的体验,亦会有新的收获与进境。在这个过程中,新法兄寓书法于生活的怡然自得的逍遥状态,确是难能可贵的,也是书法学习中,尤其是在“墨磨万锭”的积淀中,不为法所役所不可或缺的。

(作者为中国书协理事兼学术委员会委员,北京市书协副主席,首都师范大学教授)

赵新法,笔名赵欣发,1959年11月出生,山东淄博市淄川人,大学学历,高级编辑,中国书法家协会会员,。自幼喜爱书法,受家庭熏陶,临帖不辍。早在上世纪八十年代初就参加山东省和全国大学生书法大赛,2000—2002年参加中国书协培训中心研修班学习,被评为优秀学员,作品入展中国书协培训中心第八届学员结业暨教学成果展。作品多次在媒体刊发或参加全省、全国性书展并获奖,《中国书画》2014第5期刊发“新法书谭”专题。作品入展第七回世界书法文化艺术大展;在纪念毛泽东诞辰110周年全国书画大赛中获一等奖;在全国首届新闻出版界书法大赛中获优秀奖;在“欧阳询奖”全国书法大赛中获大奖。出版《艺海游心——赵新法书法作品集》。被山东省书法家协会表彰为山东省德艺双馨优秀书法工作者。