扎根沂蒙 永洒爱心

——记六十余载奉献不止的教坛楷模李振华

日期:[2015年09月10日] 版次:[05] 稿源:[ 淄博日报 ]

□淄博日报记者 崔葳 郑若愚 特约记者 任鸣 通讯员 张琦 尚峰

李振华说,最幸福的是跟孩子们在一起

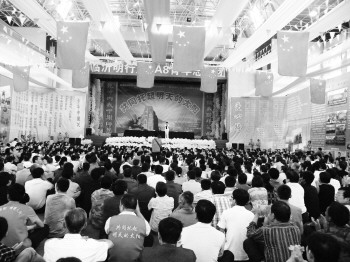

2012年,李振华倡导发起的大型公益活动“共同托起明天的太阳”在沂源县体育馆隆重举行

李振华与现任沂源实验中学校长李振义交流

李振华与困难学生的家人和老师交谈情况

李振华给受资助大学生任纪兰送去5000元学费

李振华与淄博振华学校受资助学生合影

李振华看望99岁高龄孤寡老人

中国古人追求人生三不朽:立德、立功、立言。“立德”即树立道德,“立功”即建立功绩,“立言”即提出具有真知灼见的言论,指人生当追求道德成就、事功成就与学术成就,以三者兼得为人生至善至美之境界。李振华,一位普普通通的人民教师,扎根革命老区沂源六十余载,将一颗永恒的爱心融进蒙山沂水,在平凡的岗位上默默奉献,书写了一曲当代感天动地的“立德”“立功”“立言”的至真至善至美之歌。

立德

1953年冬天,年仅17岁的南京师范大学在校大学生李振华响应党的号召,志愿来到山东支教。初到山东时,领导得知他从小在城市长大,怕他受不了苦,决定安排他留在条件较好的城市学校,他却说:“还是让我到最偏远最落后的山区乡村吧!”就这样,李振华肩背铺盖,手提行李,来到了偏僻闭塞的穷山沟韩旺村。

韩旺村的贫穷落后,令李振华始料未及。走进位于半山腰的由3间破庙改成的教室,映入眼帘的是洞一般的窗户、仅有的一扇门、透风撒气的四壁和大大小小石头课桌、玻璃瓶制的煤油灯、后墙角放着的一张旧床、不像样的泥炉子和提水用的灰罐子。村支书告诉他:“这大石头是课桌,小石头是板凳,上课时你就吹吹哨子,没有表,你就看着日头掌握时间,阴天时,点一段麻杆,麻杆燃尽就是一节课。”晚上,他躺在教室一角的床上,外面是漆黑的夜色和令人毛骨悚然的狼嚎,更令他难耐的,是无尽的孤独与乡愁。

第二天,天刚蒙蒙亮,教室里一下围拢来38名学生,最大的已是3个孩子的妈妈,最小的只有7岁。李振华在忐忑不安中开始了他的第一课。可是他的一口南方话,却引来了阵阵笑声和议论,李振华的心像针扎似的,他不知怎样应付接下来的教学工作。而那从未见过的黑乎乎的地瓜面煎饼、糠窝头也让他难以下咽,他产生了回家的念头。

但是沂蒙人民博大宽厚的胸怀让他感动了。大婶们亲手纺布,在煤油灯下为他缝制了御寒的棉衣、布袜子和钩子鞋;逢年过节,乡亲们争相邀请他到家里过节,把好吃的都给他留着;怕他受冻,乡亲们冒着严寒到山上刨来树墩给他生火。他渐渐了解到,韩旺村在孟良崮战役中最多出过36付担架,有8位乡亲在战场上牺牲。当他看到韩旺村搞互助组连个记工分的人都找不出来,只会在墙上画杠杠时,他的心被深深刺痛了。他亲眼看到了革命老区文化的落后和乡亲们的纯朴与真诚,他再也迈不开回乡的脚步,沉甸甸的使命由此伴随了一生。

他写信让家人寄来了一台收音机,每天跟播音员练习普通话,练了一段时间未能学会,以后就干脆学说沂源话。今天,这位透着朴实和慈祥的长者,从外表上看,与沂蒙山人没有任何区别:一身半旧的中山装,脚上永远是粗布鞋,态度谦和,口音依稀尚存南方人特有的轻柔,却是地道的沂源腔。

当时,沂源县是国务院重点扶持的37个贫困县之一,乡亲们靠吃糠咽菜度日,冬天有的连被子也没有,面对这些物质和文化都极度贫乏的农民,他的心在剧烈地颤动。家里从南京给他捎来大米,他颗粒不留,分给最困难的学生家长。看到烈属耿大娘手脚被蚊子叮咬的肿块斑斑,他立即回到学校把自己的蚊帐扯下来,给大娘挂上。学生头发长,没有钱理发,他便自费买来理发工具学着为学生理发。就这样,南京来的洋学生与沂蒙山的苦孩子成了师生,年复一年,春华秋实,无怨无悔。为此他失去了青梅竹马一起长大的女朋友,放弃了回父母身边的机会,婉言谢绝了省、市、县选调提干的好意,把心思都用在了学生身上。

1965年,李振华被调到与韩旺相邻的张家坡中学,一干又是15年。文革期间,他受到了冲击,游街、批斗、住牛棚,但这些都没有动摇他扎根老区的信念。恢复高考后,他年年送高考毕业班,为了更好的照顾住校生,他干脆搬进了男生宿舍,冬天为他们盖被子,夏天给他们驱赶蚊子。有的学生从睡梦中醒来,看到这种情景,不觉流下感动的泪水,对他说:“您白天这么累,晚上还为我们操心,比我们的亲生父母还亲!”

初到沂源时,李振华曾经连续三年没有回南京看望父母。不是他不孝顺,是回家的路途太远,是假期的时间太宝贵,他要给学生补课;不是他不想家,是回家的车票太贵:来回42元,恰好是他两个月的工资。那时他月工资21元,10元寄给父母,6元自己花,5元资助贫困学生。在李振华心里,42元钱可以资助多少孩子上学啊!

1980年,他担任四个班的政治课,还兼一个班的班主任,离高考还有两个月的时候,接连收到父亲病重的电报,大家纷纷劝他回去,但他想着眼前这些高考在即的农家子弟,他最终没有回去,而是安排上高三的儿子回家伺候老人。儿子哭了:“为什么偏偏牺牲我?”李振华也掉下了眼泪:“唉,那些农民的孩子苦读多年,命运就指望着高考啦,而你考不上还可以就业呀。你爷爷做了一辈子教师,他会谅解我的。”儿子回南京的第五天,他收到了“父病故”的加急电报,李振华看到电报后一下子晕倒在地。学生们的一份份大学通知书翩然飞来,李振华悲欣交集,父亲故去了,他没能在床前端一杯水递一片药;儿子落榜了,三个孩子中,这个孩子功课最好,最有希望……失去的永远失去了,那颗为人子为人父的心再也无法抚慰!这份悲怆与负疚,深藏心底永难释怀。

谁想,父亲的离去击倒了母亲,母亲落为半身不遂。这种情况下,李振华只有回到故乡去了。南京的教育部门知道他是一名师德高尚、治学严谨的优秀教师,非常希望他回去,并很快发来商调函。在沂源县领导和学生家长们的挽留下,他最后一次放弃了回南京的机会。母亲生病的第十个年头,李振华把不肯离开故土的母亲接到了沂源。可是事与愿违,母亲水土不服,来沂源一年之后的一天深夜突然去世了。李振华痛不欲生悔如刀绞,在母亲的遗体前长跪不起,闻讯赶来的乡亲、家长和成年学生哭倒了一片。处理完后事,李振华把乡亲们留下的960元钱送到南麻镇敬老院,他对老人们说:“我已经没有父母了,从今天起,你们就是我的父母……”

1997年7月,李振华退休了。平时怕影响他工作而久不登门的山里乡亲,纷纷前来看望。这一切,又令李振华寝食难安:老区人民的眷眷真情,拿什么来回报?贫困山区那些失学的孩子始终让他难以释怀。李振华倾其所有,把半生仅存的15000元积蓄和国务院特殊津贴,分成三份,分别捐献给他工作过的韩旺中学、张家坡中学和沂源县实验中学。

为了资助更多的贫困生,64岁的他于2001年2月至2008年12月受聘到淄博万杰朝阳学校任初中部校长,又将5.5万元的年薪全部拿出资助不在基金会范围内的23名贫困学生。为继续资助这23名贫困学生,2009年起他从万杰朝阳学校离职后,每月只留下500元退休金做生活费至今。最窘迫的时候,他还去捡垃圾卖钱。作为省人大代表,捡垃圾容易引起人们的误解,对此李振华毫不在乎。

市里一位领导听说后,对李振华说:“李老师,您年龄大了,家里经济也不富裕,我给您筹措5万元用来资助学生,万杰给您的报酬,您就别再救济学生了,留着自己用吧!”事后李振华又把这5万元直接捐献给了三个“振华奖学扶困基金会”。

“一个人做一件好事并不难,难得的是一辈子做好事,不做坏事。”李振华做到了,62年来,李振华一直过着极其俭朴的生活,在农村工作的30年里,他竟然没进过一次理发店,吃饭以玉米糊、南瓜菜为主。他不吸烟不喝酒,甚至连茶叶都舍不得喝。一辆大金鹿自行车骑了46年,30元的钟山表戴了52年,至今还戴着。从来没有穿过西装和皮鞋,一身灰色的中山装洗得已经泛白。几年前,他以省人大代表的身份到济南开会,其老旧甚至有点破损的中山服引起了保安的盘问。以他的工资和待遇,本可以过得很好,老来也应该享享清福了,可他至今仍生活在清贫中。62年来,他从工作的第一个月起就拿出工资的四分之一资助贫困生,他自身捐款102万余元,共资助寒门学子2000余名,他们一个个走出了大山,改变了命运。

立功

李振华在事业上的成就,集中体现在他担任沂源县城关二中校长时的最初几年间。

1982年秋,李振华被任命为沂源县城关二中校长。面对仅有的几间简陋的教室,他想继续扩建校舍,这得需要一笔数目可观的资金,当时县里拿不出财力完成李振华的心愿。

在校长办公会上,李振华鼓励大家:“井里无水四下淘,咱向各单位集资,将小溪汇成海,聚起散沙筑成塔嘛!”。一个多月的时间,他与校领导班子成员“求神拜佛”,跑遍了县城大小厂矿企业,好话说尽,才集到了不足3万元,还不够砖瓦、木料钱。

作为创业者,李振华深知:“家家有本难念的经”。他实在不愿为难人家,但为了孩子们,没法,他只好红着脸再次登门,请求、恳求……精诚所至,金石为开,终于又有几家单位被他的诚心感动了:“李校长,我们实在不忍心拒绝您了,尽管我们碗里的‘饭’不多,也只好有福同享啦。”也有的人说他傻,“算了吧,李校长,盖不起教学楼,又没有人怪你……”李振华听了后心平气和,他半开玩笑地说:“傻就傻吧,世界上最善最美的事情往往就是傻人干出来的。”

夜深了,李振华的办公室亮着灯光,他与学校的会计边看图纸边核算工程预算。会计飞快的拨着算盘珠,李振华不眨眼皮地望着算盘。过了一会儿,会计抬起头说:“李校长,钱还差一大截呢。”正当李振华一筹莫展的时候,他的学生任方胜敲门而入,他说:“老师,这几年我开饭店攒了几个钱,听说您建校需要钱,我就从银行提出来3000元,连夜给您送来了……”从来不求学生办事的李振华“破天荒”向学生伸手了。

第二天,他从县城到省城,又从省城到乡下,想起往日教过的学生———或厂长、书记,或村干部、专业户,李振华一一拜访,“帮帮忙吧,眼下学校盖教室,困难很大,老师求你们啦……”

学生是最了解恩师的,一个个伸出了援助的手,有的捐献上千块钱,有的拉来几车石头,有的送来几吨水泥……担任林场场长的学生耿德生到南方出发,回来后听说李振华到场部找他商量捐资建校的事,立即与几个同学跑到学校,把一大板车木材运到了学校……

建筑工程就要破土动工了,李振华忙得连轴转,他啃起了一本《土木工程学》,他深知每分钱的来之不易,他要让每分钱发挥最大的效益。他和后勤人员反复计算、核算,从一块砖、一片瓦、一节钢筋、一根檩条算起。他还从几份图纸中,反复对比,找出优劣,选择了既经济又实用的“双叠层式”建筑设计。

白天,他提着黑提包,跑砖瓦、跑水泥、跑集市、跑商店……为了从每片瓦里硬扣出一厘钱,他跟人讨价还价……施工进入垒砌阶段,他天天盯在施工现场,严把质量关。有个工匠偷工减料,被他猛训一顿,并按合同进行了处罚。这个工匠对同事们说:“没想到李振华这个教书匠,对建筑还挺内行,今后,再也不敢糊弄他了。”

主体工程已经完成,可涂料钱还没着落,怎么办?李振华又瞒着妻子和女儿拿来了女儿准备置办嫁妆的存款……

三年时间,学校两座教学楼、一座实验楼拔地而起,一排排教师宿舍整齐划一地依次排列着,300米的院墙点缀的整个校园格外壮观,运动场平如镜面,花坛里鲜花烂漫,生机勃勃。

李振华端详着新改观的校容校貌,听着窗明几净的教室里传出的琅琅读书声,眼里禁不住流泪了,谁能知道他为什么流泪?师生们最清楚!三年来。他没歇过一个星期天,没过个一个节假日,晚上住在办公室,白天黑夜常常连轴转。为了改善办学条件,他有劳累过度的疲倦,有疾病的痛苦,有被数落的烦恼,也有面临种种困难的忧愁,但这一切都被强烈的责任意识驱走了,就这样,他带领老师们硬是将一所“渣滓学校”建成了现代化的沂源实验中学。

李振华退休时,倾其1.5万元积蓄在他所工作过的三所学校设立了“振华奖学扶困基金会”。李振华捐资助学的义举,像巨石激水掀起层层波澜。沂源县委、县政府和韩旺镇的领导带头捐款,社会各界的群众也纷纷慷慨解囊。现在,三所中学的“振华奖学扶困基金会”的资金如同滚雪球一样,越积越多,到目前累计资金已达296万元。几年来,向“振华奖学扶困基金会”捐款的人数已达6000多人次。基金会建立以来,先后资助贫困学生8000多名,奖励优秀学生和教师2000余人次。

2012年6月,由李振华倡导的大型社会公益活动“共同托起明天的太阳”在沂源县体育馆隆重举行。来自全国各地的260多位企业家、志愿者与1000多名在校生及家长们一起,开展了以思想道德教育、感恩教育为主体的体验活动,志愿者们现场捐款100万元。企业家们还与156名贫困生结成帮扶对子,据统计,这些企业家对于每位结对贫困生的资助,每人每年少的有2000多元,多的达7000多元,一直资助他们到大学毕业。倡导一次活动就有这么大的社会效应,这不能不说是一个奇迹。

立言

李振华在“立言”即教学科研上也堪称典范。

刚到沂源工作时,为了提高教学质量,他发扬抗大精神,自制了28种教具,业余时间翻山越岭去孩子家里补课。1955年,沂源县其它学校初中的升学率为10:1,而他教的应届毕业生全部升入了中学,轰动了整个沂源县。

他刚到城关二中任校长时,招收的2个班共108名学生大部分染有不良习气,其中9名是派出所的重点帮教对象,这些学生的平均入学成绩仅有28.5分,有26人的数学得了0分。面对这么一批学生,李振华对学生全面调查,掌握了“病因”,对症下药,他最懂得“情”的价值,“动之以情,晓之以理”,也就成了他教育后进生的良药。他向老师们提出“转化一名后进生和向高一级学校输送一名优秀学生同样重要,撒向学生全是爱”的口号。他带头去做,他像慈父一般,体贴照顾着这些被社会冷落的孩子。他善于从小处肯定学生,经过一段时间的探索,逐渐完善了他的“小目标分层推进法”:针对个体特点,帮助每个学生制定“小目标”,通过一个个“小目标”的实现,激励学生朝着大目标迈进。同时,他建立了一套激励竞争评比机制,定期评比颁发“提高进步奖”,只要学生在某一方面有丝毫的进步,就及时予以表彰奖励。小小的一张奖状,微薄的一点奖品,却能在后进生中掀起巨澜。这些在许多人眼里没有指望的“一百单八将”,经过李振华3年的精雕细琢后,毕业时的平均成绩名列全县第一,升学率达96%。李振华和他的同事们创造了一个点石成金的现代教育神话,1986年,城关二中也因此被评为第一批省级文明单位。令人称道的是,李振华教过的1万名学生,考入大中专等各类院校的就有数千人,有的成了企业家、领导干部,有的成了技术能手、高级知识分子,至今无一人违法犯罪。

李振华“立言”上的成就在退休后得到了进一步的升华。他一退休,就设立了“振华青少年思想疏导热线”,先后与省内外860多名后进青少年保持经常联系,每年与问题青少年交流三万余人次。李振华还特别在报刊上刊发《“转后”与“培优”同样重要》、《认真做好未成年人思想道德建设》等文章,在全省关注青少年心理健康工作会议上作了《关心下一代健康成长》的发言。对于因迷恋网吧而辍学的学生,他买好文具、书本、优秀课外读物和小食品等,送到学生面前,耐心细致地劝导他们返校专心读书并立志成才。在他的劝导下,已有12名学生树立自信重返校园。他经常走村入户,主动了解留守儿童的情况,耐心鼓励他们刻苦学习,树立远大理想,并从经济上资助他们。他的爱心感动并激励着每一个孩子,其中有50多个表现一般的留守儿童在李振华老师的关心照顾下有了可喜的转变。担任山东省人大代表的最近20年间,他提出的“中小学开展感恩教育”、“学校建立学生心理咨询室”等建议、议案276条,大部分被政府采纳。

他还兼任山东省工艺美术学院等31个单位的政治辅导员、顾问和名誉校长等职,先后在全国各地大、中、小学和机关、企事业单位、部队义务作理想、信念、孝道、事迹报告3100余场,听众达百万人次。78岁的他,一年三分之二的时间在外地作报告,从来不感到累,他说:“如果我的报告能对人们有所帮助,那是我一生最值得高兴的事。”作为沂源县关工委副主任,他还主动为自己曾经工作过的三所中学,提供资料和实物,分别建立了“荣誉展室”,作为品德课的实际教材,增强直观性。对孩子们进行革命传统教育时,除了讲述老区的红色革命故事外,他还大量讲述沂蒙老区乡亲如何对自己无微不至的关怀和他如何扎根沂源60余年并努力报恩的经历,教育孩子们知恩图报、奋发有为。

扎根沂源教育60余载,为了山区的教育,他无怨无悔、默默耕耘,把全部的爱都献给了大山深处的孩子,为改变山区教育面貌倾尽了全力,成为了当代“立德”“立功”“立言”的不朽典范。党和人民也给了他很高的荣誉,从1959年他第一次出席全国群英会、受到国家主席刘少奇的接见起,他已先后8次进京,在人民大会堂接受了三代党和国家领导人的接见;他先后荣获全国教育系统劳动模范、省特级教师、省人民教师、全国离退休干部先进个人、第四届全国十大社会公益之星、“首届感动山东十佳人物”、“十大山东好人”、“山东省捐资助学先进个人”、山东省优秀共产党员、山东省道德模范等87项市级以上荣誉称号,享受国务院特殊津贴,连续四届当选山东省人大代表。沂源的乡亲们自发捐款为他立了一座汉白玉半身雕像和“振华基金纪念碑”,县委、县政府建立了李振华事迹展室,并将他最早工作过的韩旺学校改名为淄博市振华学校。中央、省、市电视台为他摄制了《情洒沂蒙山》、《蒙山牛》等17部专题片,省市编写了《红烛》、《爱满天下》、《人民老师李振华》、《教师楷模》等作品近200万字,以他事迹为原型的高清数字电影《留住青山》在全国上映,成为加强未成年人思想道德建设和师德教育的生动教材。

(本报摄影:任昌乾 张琦 田明良)